![]()

Oleh: Alois Wisnuhardana, Happy Indonesia Eximbanker

JAKARTA (IndependensI.com) – Jarum dan jerami adalah istilah kombinasi sebuah pepatah. Ia menggambarkan sulitnya mencari sesuatu yang ingin kita dapat. “Bak mencari jarum di tumpukan jerami”, begitu bunyinya.

Hari-hari di zaman digital ini, buku menjadi semakin terdigitalisasi. Tapi buku cetak juga tidak mati. Buku juga menjadi penanda tinggi rendahnya literasi.

Dan kita, Indonesia, seperti pasrah dan menyerah berada di deretan bawah kalau urusan begini. Tingkat literasi di negeri ini, berdasarkan studi UNESCO, ada di peringkat 60-an. Cuma setingkat di atas Botswana, sebuah negeri di Afrika yang bahkan sebagian dari Anda nggak tahu titik persisnya di sebelah mana. Apalagi ibu kotanya apa.

Rata-rata halaman yang dibaca penduduk negeri ini cuma 8 halaman setahun. Kurang dari satu halaman setiap bulan. Memprihatinkan nggak sih? Ada guyonan begini. Orang Indonesia itu paling rajin membaca buku, tapi ya cuma buku tabungan. Itupun kebanyakan endingnya bikin sedih.

Sepanjang lima tahun dari 2015 hingga 2020, jumlah buku yang diterbitkan sekitar 400 ribu judul saja, atau hampir 70 ribu judul per tahun. China –lagi-lagi— superior, dengan jumlah judul buku yang dicetak mencapai 400 ribuan judul.

Sama dong dengan kita? Itu setahun doang, malih. Kita lima tahun segitu.

Apresiasi warga terhadap buku di negeri ini memang terbilang rendah. Apalagi di zaman digital gini. Ironisnya, zaman yang seperti itu kemudian dijadikan kambing hitam atas rendahnya literasi dan apresiasi terhadap buku (cetak). “Kan cetak pakai kertas. Kertas dari pohon, nggak ramah lingkungan”, adalah dalih paling wow atas kondisi tersebut.

Belum lagi di zaman pandemi begini. Produksi buku anjlok drastis. Pemerintah sudah mengeluarkan insentif membebaskan pajak pencetakan buku sehingga meringankan harga jual. Tapi itu tak banyak membantu mendongkrak penjualan. Paling mentok cuma menahan penerbit supaya tidak gulung tikar.

Padahal, di tahun 1990-2000-an, produksi buku sangatlah menjanjikan. Apalagi setelah Pak Harto lengser. Buku-buku yang pernah dilarang terbit dijual bebas. Malah, bukunya Pramoedya Ananta Toer “Bumi Manusia” yang dilarang beredar berpuluh-puluh tahun, diangkat ke layar lebar dan dijadikan bahan ulasan di sekolah-sekolah. Kita seperti mengalami ironi yang tragis. Di tahun 1980-an, ada orang yang ditangkap hanya gara-gara menjual buku itu. Dan dalam hitungan kurang dari seperempat abad, situasinya berbalik seratus delapan puluh derajat.

Tapi kebebasan menerbitkan buku apapun tidak segera membuat jumlah penerbitan buku terbang melesat tinggi-tinggi. Naik iya, tapi ya tidak terbang-terbang amat.

Menulis dan menerbitkan buku memang tidaklah menjanjikan glamor ekonomi sebagaimana aktivitas lainnya yang kadang-kadang terlihat mencengangkan. Ia tetap ada di ruang elite tetapi muram secara prospek.

Maka, kelahiran buku-buku berkualitas juga semakin terbatas. Tidak banyak yang mau berkecimpung atau terjun. Tuntutan –juga tekanan—ekonomi lebih berkuasa dibanding idealisme.

Tapi, menulis dan menerbitkan buku tetaplah sebuah aktivitas berkelas. Banyak penulis tidak mendapatkan leverage ekonomi secara kuat –hanya satu dua saja di tengah ratusan, puluhan saja di tengah ribuan penulis— namun tetap menekuni profesi penulis buku dan menjadi manusia produktif.

Perpustakaan Nasional setiap tahun menggelar apresiasi atau penghargaan dan memilih buku-buku terbaik dari berbagai kategori. Tapi efeknya memang tidaklah sehebat apresiasi atau penghargaan konsumeris macam yang didapat produsen gadget, makanan-minuman, dan yang lain-lain.

Maka, kemunculan buku-buku yang berkualitas yang pasokannya sudah semakin terbatas, sudah seperti kita dulu mengharap menang tebakan porkas.

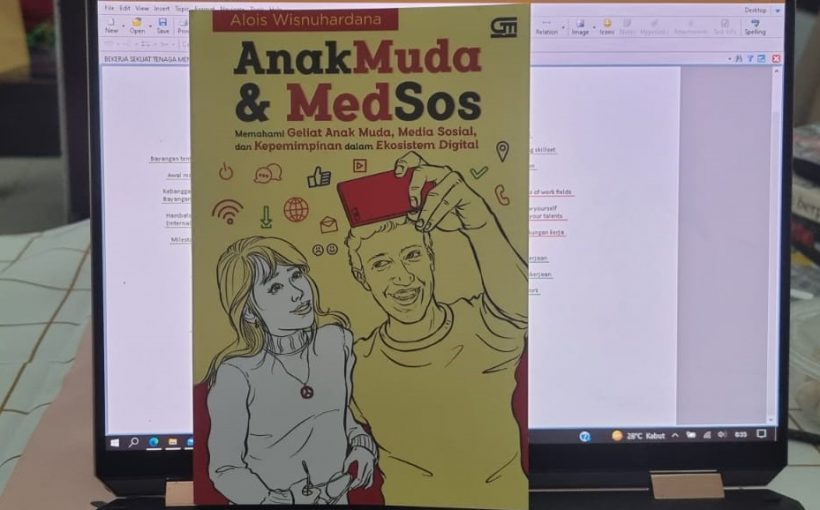

Tapi penghargaan atau apresiasi itu ternyata juga tetap menggairahkan sebagian kecil orang. Saya beruntung dari sebagian kecil itu. Buku saya “ANAK MUDA DAN MEDSOS” yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama, mendapatkan apresiasi dan dinominasikan sebagai Buku Terbaik untuk kategori MEDIA SOSIAL. Berjajar dengan beberapa buku lain dengan topik serupa.

Saya tidak punya data berapa buku bertopik medsos yang ditulis dalam rentang waktu lima tahun terakhir, yang kemudian diseleksi untuk dinominasikan. Tapi melihat suasana zamannya medsos, jumlahnya pasti lumayan banyak.

Dinominasikan saja sudah membahagiakan buat saya. Dan itu membuat gairah menulis saya seperti ladang kering dipasok air dari telaga jernih. Memang belum terbukti apakah gairah itu akan manifes atau ladang kembali kering, tapi saya merasakan sesuatu yang mengasyikkan. Dan pikiran segera melanglang buana untuk menulis apa lagi yang ingin saya tulis. Sudah ada 3 topik yang sepertinya cukup tersedia bahannya, tinggal mengkristalisasikannya, kalau pinjam istilahnya Thukul Arwana.

Tapi mengkristalkan gagasan, tidak semudah itu, Fergusso.

Tapi tidak apa-apa juga. Saya ingin menulis buku lagi, karena saya ingin berbagi saja. Berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, yang mungkin bermanfaat bagi orang.